私は収入の一部がクラウドソーシングの報酬なので、稼ぎが多くなると確定申告が必須になります。それがイヤで不安だった時期もあるのですが、今は「確定申告をするのがイヤだからと収入を抑えるなんて馬鹿馬鹿しいことだ」と思えるようになりました。そして確定申告を視野に入れていろいろやっていくことにしたので、知識が必要になり、調べてみました。

軽く調べたところ、よく出てくるのが「年金収入のある人が、その他の収入も得ている場合は確定申告が必要」という記述です。私は障害年金を受給していて給与収入もあるので(4ヶ月で辞めた勤め先以外にも、給与として払ってくれるクラウドソーシング契約先がある)、確定申告をしなければならないと思い込んで不安になり、体調を崩しました。

結論から言うと障害年金は非課税なので申告不要(平成30年時点)なのですが、そう書いてあるサイトの説明が私にはよくわからなかったのです。「なんで申告不要なんだろう?」「非課税ってどういうことだ?」「本当に申告がいらないのか?」などと考えていて、不安でたまらなくなりました。私は不安障害なので、不安がどんどん膨れ上がって体調不良に繋がります。

なので今回は不安解消を目的として、事業主になる前に、思い切って国税庁の確定申告書等作成コーナーで過去数年分の確定申告書を作り、税務署に持って行ってみました。そうしたところ、その過程でいろいろわかったことがあるので、まとめておきます。

確定申告情報を探していて困ったこと

まずは確定申告の情報を集めていてどんなことに困ったかを少し書いておきます。

プライベートな確定申告の情報が少ない

プライベートな確定申告の情報を探そうとして「個人 確定申告」で調べると、「個人事業主の確定申告」が多く出てきます。事業主でない個人の確定申告については、情報が非常に探しにくいです。かろうじて事業主でない個人の確定申告について書いているサイトを見つけたので、一応リンクしておきます。

「個人で確定申告をするには!なぜしなければいけないの?いくらから申告が必要?」

しかしながら「障害者に障害年金+給与+副収入があり、本人が確定申告をする例」というマニアックな内容になってくると、ぴったりはまる情報は私には見つけられませんでした。障害者控除の説明はあちこちにあるんですけど、確定申告の知識がそもそもないのでよくわからなかったのです。

自分に確定申告が必要なのかどうかわからない

情報が探しづらい上、解説を見てみたところで、自分のケースが確定申告不要かどうかがよくわかりません。その原因として思い当たることは、私は少額収入を各所から得ていて合計金額を把握していないということです。金銭管理が苦手なのです。各所から得ている少額収入の例は以下の通りです。

- クラウドソーシングの収入(報酬)

- クラウドソーシングの収入(給与)※給与として支払ってくれる契約先がある

- 講師活動の謝礼や報酬

- 本などを中古買い取りに出したときの買取金

- 作業所の工賃

- 内職の工賃

- 4ヶ月で辞めた会社の給料

- ボランティア活動の謝礼(交通費等)

このような細かな収入がちらほらあるのですが、金銭管理に関しては今までずっと支出に目が行っていて、収入の管理がまともにできていなかったので、総額がいくらかわかっていませんでした。総額がわかっていないので「気づかないうちに脱税しているのではないか」と猛烈な不安が起き、パニックになりました。

支出がはっきりわからない年がある

私が金銭管理に熱心に取り組み始めたのは平成29年の途中からなので、それ以前の支出の状況がはっきりしていません。「確定申告をしなくちゃいけない……でも正確な支出金額がわからない……」としばらく悩んでいました。

しかし、プライベートな確定申告において必要なのは収入総額であって、支出はどうでもいいということがわかりました。それすら知らない状態でした。

注:経費扱いにする支出がある場合は、全くどうでもよくないです。詳しくは各自でお調べください。

確定申告が可能なクラウド会計ソフトは事業主向け

「楽に確定申告できる会計ソフトがないかなあ」と思って探してみたのですが、事業主向けはあるのですが、個人で申告する場合に使えそうなものが見つけられませんでした。

もっとも、実際に作ってみると、個人で申告する分には特にソフトは要らないということがわかりましたが……。記入内容が想像以上にシンプルでした。

でももし個人の確定申告向けのソフトがあったら使いたいです。具体的には医療費控除の入力が楽になるものが知りたいです。

実際に申告書を作ってみてわかったこと

次は不安に駆られて申告書を作ったときにわかったことです。

確定申告は期日を過ぎてもできる!

私が今回確定申告しようと思ったのは、平成28年分、平成29年分、平成30年分です。副収入が増えてきたのと、親から生前贈与を受け始めたからです。ちなみに平成30年分の確定申告の受け付け期間は平成31年2月19日~3月15日です。今は令和元年(平成31年)8月なので、期日はとっくに過ぎています。

ですが大丈夫なのです! しないよりは、したほうがいいのです! 根拠は国税庁のホームページです。

しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

(中略)

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)「No.2024 確定申告を忘れたとき」

とあります。充分わかりやすい文章だとは思うのですが、更に噛み砕いた表現にすると、

- 期限を過ぎてもいいから、確定申告してね!

- 期限後に申告したら税金が増えるけど、自発的に申告したならちょっと安くなるよ!

ということですね。確定申告はしないよりはしたほうがいいというのはこういう理由です。より正確な情報は原文をご確認ください。

還付申告について

確定申告には、「所得税を納める」という面のほかに、「払い過ぎた税金を返してもらう」という還付申告という面もあります。この還付申告は確定申告より期限が緩く、申告して税金を返してもらえる期間は5年間です。

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成26年分については、平成31年(2019年)12月31日まで申告することができます。

国税庁Q&A【確定申告・還付申告】「Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。」

同様に、平成30年分については、平成31年(2019年)1月1日から平成35年(2023年)12月31日まで申告することができます。

障害者の場合、受けられる控除が多いため、還付金が発生する可能性も高いです。私の場合に対象になるのは

- 医療費控除(自分で医療費を払っているため)

- 障害者控除(障害者手帳があるため)

でした。払い過ぎた税金が戻ってくる可能性を考えると、やはり確定申告はしないよりしたほうがいいですね。

贈与税は、贈与を受けた側が申告する

私の親のライフプランで「遺産相続で税金が多額にならないよう、子に生前贈与で財産を渡しておく」というものがあります。贈与税がかからない範囲で少額の贈与を毎年行うという方法で節税を図っているのです。

が、贈与は受けた側が「もらいました」と申告する必要があるそうです。もし「もらいました」と申告し忘れていた場合、贈与が成立しないケースがあるそうです。私は専門家でないため詳しくありませんので、正確な情報は各自お調べください。

私は贈与が不成立になって親のライフプランを台無しにする可能性が怖かったので、申告不要な額の贈与を受けたのですが、「これだけ贈与してもらいました。支払うべき税金はありませんでした」と申告することにしました。申告不要な額でも、申告書は受け付けてもらえましたので、申告したければできるのではないかと思います。

なお、生前贈与について調べてみると、私が取った方法もあまり理想的でないように思える情報がいくつも出てきます。この件は私も本当によくわからないです。ですが今回は私は無申告よりはマシという判断で申告しました。

国税庁の確定申告書等作成コーナーは、マイナンバーカードがなくても利用できる!

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、マイナンバーカードがなくても、申告書を作るだけなら可能です。

というより、申告書を作るだけならIDもパスワードも必要ありません。

申告書を作成して完成すると、納付金額(税金の金額)が表示されます。非課税だった場合は0円という表示になります。つまり「課税額がわからないから、試しに作ってみる」ということが気軽にできます!

インターネットで申告書を送信したい場合はe-Taxという制度を使いますが、そのときには、マイナンバーカードかID&パスワードが必要です。ただし、どちらもない場合でも、作成した申告書を自力で印刷して税務署に持っていくという形で確定申告が可能です。(令和元年8月現在)

申告する必要のないことは、書く欄がない

考えてみれば当たり前のことなのですが、申告する必要がない事項は書きようがありません。書く欄がないからです。

私が「申告が必要なのか?」と思っていたけれど書きようがなかったことで「不要なんだ!」と納得できたことは、以下の二つです。

- 障害年金

- 経費でない支出

年金収入は「源泉徴収額を書け」と言われます。ですが、障害年金に関しては源泉徴収票をもらった記憶がありません。つまり元々非課税なので、所得として申告しなくていいということなのです。実際に申告しようとしてみて、やっと「障害年金は非課税なので申告不要」という意味がわかりました。非課税なので源泉徴収がされないし、源泉徴収がされていないので還付金も発生しないから、申告する意味がないので申告不要ということのようです。

経費でない支出(生活費等)も、同様に書きようがないので、書けません。なので不明瞭でも大丈夫なようです。専門家でないので自信はありませんが……。

実際に申告書を作ってみよう

自分に確定申告が必要なのかそうでないのか、還付金があるのかないのかわからない方は、実際に国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作ってみるのがおすすめです。私は作ってみたらものすごく安心できました!

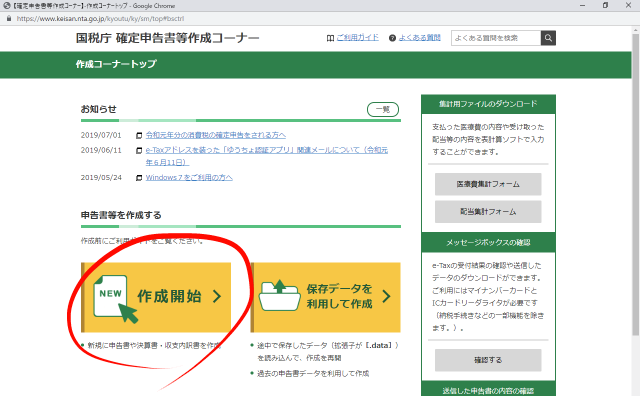

試しに申告書を作ってみたい場合、以下の手順で作成画面に入れます。

- 「作成開始」を押す

- 「印刷して書面提出する」を押す

参考としてスクリーンショットを添付します。令和元年8月現在のものです。

あとは画面に従って入力していくだけです。わからないことがあった場合は画面上部の「ご利用ガイド」を見るか、専門家の解説を探してみてください。私は専門家ではないので、確定申告の相談に乗ることはできません。

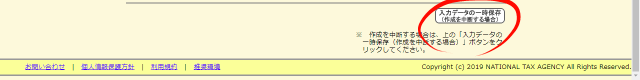

なお、作成データは途中で保存することが可能です。画面の右下のほうに保存のためのボタンがあります。時間をかけてちょっとずつ作りたい場合は、中断ボタンを押して画面の指示に従いましょう。

医療費控除の申請をしたい場合

医療費控除の申請は、申告書の作成中に記入ができるのですが、あらかじめ記入内容を用意しておくことが可能です。入力件数が多い方などにおすすめです。私も医療費の入力件数が多いので、事前に入力しておけることは安心感に繋がりました。

「医療費集計フォーム」というものがありますので、ダウンロードしてお手持ちの表計算ソフトで入力しましょう。

医療費の入力にはいろいろな方法がありますが、私の場合はマネーフォワードのデータをダウンロードして医療費に該当するものを並べ直して合計してコピペしました。

表計算ソフトを持っていない場合

表計算ソフト(Excel等)を持っていない場合、オンラインで無料で使えるサービスがあります。

- Office OnlineのExcel(Microsoft公式サービス)

- Googleスプレッドシート

私は今回はOffice OnlineのExcelを使用して入力しました。製品版より機能は劣りますが、簡単な入力をするだけなら充分です。

他にもあるかもしれませんが、私は安心感があるのでこの2つを使っています。

作ってみた結果、不安が減った

確定申告書を実際に作ってみた結果、私には所得税はありませんでしたが、還付金がありました。非課税になるくらい収入が少ないアピールになってしまい、非常に恥ずかしいです。いずれ所得税を払えるくらいの稼ぎを得たいですね。

しかし不明瞭だった所得総額を確認でき、脱税をしていないことが証明できたのは、大きな安心感に繋がりました。期限後申告だったとはいえ、確定申告のやり方を学ぶことができたのも有意義でした。

実際に税務署に持って行ってみた

今回はまだマイナンバーカードを持っていないので、確定申告書を税務署に持っていきました。税務署の人に「確定申告したいんですけど」と言いましたが、明らかに時季外れなのにも関わらず、特に何も言われず窓口を案内してもらえました。記入内容に不安があると話したら、最初は作成コーナーで確認してもらうことができ、問題がなかったので提出コーナーで提出して終わりでした。

なお、提出コーナーでは「控えを持ってきていますか?」と聞かれました。控えは提出不要とあったので家に置いていこうか悩んだのですが、念を入れて持って行っていました。あると答えたところ、受付印を押してもらえたので、確かに受け付けてもらえたという安心材料ができました。

あとで気づいた医療費控除の失敗

医療費控除は予防注射などは対象外だったそうなのですが、よく知らないで含めてしまって申告していました。うっかりしていました。

それが問題にならないほど所得が少なかったので、たぶん大丈夫だとは思うのですが、次回から気をつけようと思います。もし訂正する必要があった場合は、速やかに訂正したいと思います。

まとめ:今年分を期限内にできる自信がついた

私は今年(令和元年)いろんなことをやりすぎて収入が分散しすぎているので、今年の確定申告こそ期限内にやらねばなりません。ですが今回、期限に追われずに申告書の作成をやってみたことで、自分にも申告書が作れるという自信になり、不安が減りました。やってみてよかったです!

それに「知らぬ間に脱税していた可能性」も無かったことが判明したので、そういう意味でも本当によかったです。不安を取り除くには行動してみるのが一番ですね!

現時点ではまだ事業主ではないので、今年分の申告も個人として白色申告だと思うのですが、それまでに事業主でない個人が利用しやすい確定申告ソフトがないか探してみたいと思います。思っていたほど難しくなかったのですが、できることならもうちょっと楽にやりたいです……特に医療費の入力。